Rohstoffgewinnung und Rohstoffsicherung in der Region

Bodensee-Oberschwaben

Die Broschüre zur Region Bodensee-Oberschwaben bildet den zweiten Teil einer regionalisierten Öffentlichkeitsarbeit des ISTE. Sie ist adressiert an Menschen mit politischer Verantwortung, Vertreter:innen von Behörden und Kommunen sowie die interessierte Öffentlichkeit. Den Link zum Download finden Sie hier.

Die Hintergrundinformationen, die in Form von QR-Codes in der Broschüre verlinkt sind, sind innerhalb der folgenden aufklappbaren Bereiche dargestellt.

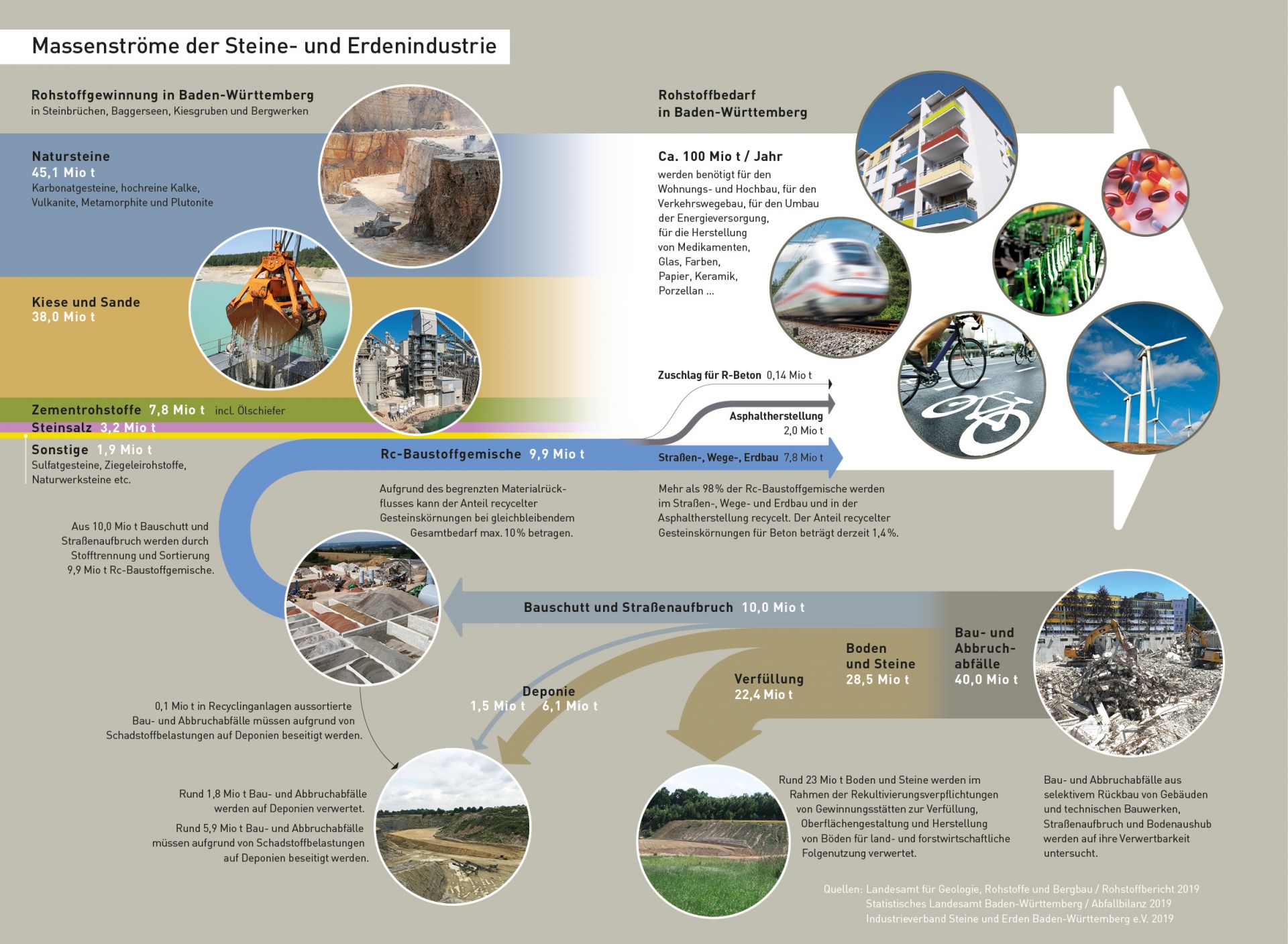

Statistisch gesehen braucht jeder von uns stündlich ca. 1 Kilogramm Natursteine, Sand, Kies, Gips oder Steinmehl. Etwa 10 Prozent des Bedarfs kann mit Recycling-Baustoffen abgedeckt werden.

Die Massenstromgrafik der Steine- und Erdenindustrie in Baden-Württemberg können Sie als PDF-Dokument anschauen und herunterladen.

MIRO-Filmclips zaubern Fakten in die Rohstoff-Diskussion

Fakten, Fakten, Fakten!“ Mit diesem Werbemotto trat vor fast drei Jahrzehnten das damals neue Nachrichtenmagazin „Focus“ gegen den etablierten „Spiegel“ an - erfolgreich.

„Fakten, Fakten, Fakten!“ will auch der Bundesverband Mineralische Rohstoffe (MIRO) mit sechs neuen Filmclips liefern, um die facetten- und variantenreiche Diskussion um mineralische Rohstoffe zu versachlichen. Søren Eiko Mielke, Entertainer und Filmregisseur aus Köln und sowohl dem ISTE als auch dem MIRO seit vielen Jahren verbunden, hat wieder einmal mit der Kamera und am Schneidetisch gezaubert. Besonders zauberhaft jedoch sind die erstaunlichen Sandbilder, welche die Künstlerin Natalia Tarnay beisteuerte.

Sechs Einzelclips von anderthalb Minuten Länge beleuchten die wirklichen Hintergründe zu Themen wie „Sandknappheit“, „Recycling und Holzbau“, „Flächenverbrauch“, „Rohstoffgewinnung und Naturschutz“, „Persönlicher Bedarf“ sowie „Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit“. Die Einzelclips gibt es auch zusammengefasst zu einem Streifen von neun Minuten Länge. Diesen können Sie auf YouTube anschauen.

Und hier gelangen Sie zu den sechs Einzelclips:

Sandknappheit auf YouTube anschauen

Recycling / Holzbau auf YouTube anschauen

Flächenverbrauch auf YouTube anschauen

Rohstoffgewinnung und Naturschutz auf YouTube anschauen

Persönlicher Bedarf auf YouTube anschauen

Kreislaufwirtschaft / Nachhaltigkeit auf YouTube anschauen

Rohstoffgewinnung und Naturschutz

Standpunkte zur Rohstoffgewinnung und Naturschutz von u.a. Minister Franz Untersteller und Staatssekretär Dr. Andre Baumann, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg anlässlich der Buchvorstellung „Entwicklung einer Kiesabbaulandschaft im Hegau am westlichen Bodensee“ von Jürgen Trautner (Hrsg.) im Juli 2016 und anlässlich eines Besuchs der Urzeitweide im Steinbruch Beiningen der Fa. HeidelbergCement im August 2016.

Rechtliche Grundlagen und Vorgehensweise

Die ausreichende Versorgung mit mineralischen Rohstoffen dient der Sicherung der Standortvoraussetzungen für die Gesellschaft. Die mittel- und langfristige Sicherung der für die Gewinnung von Kiesen, Sanden und Festgestein geeigneten Bereiche gegenüber anderen Nutzungsansprüchen ist gemäß Landesentwicklungsplan BW 2002 (LEP 2002), Raumordnungsgesetz (ROG, §2 Abs. 2 Nr.4) und Landesplanungsgesetz (LplG, § 11 Abs. 3 Nr. 10) eine zentrale Aufgabe der Regionalplanung.

Aufgrund zahlreicher gesetzlicher Vorgaben im ROG sowie im LplG und im LEP müssen die normativen Festlegungen eines Regionalplans in Anlehnung an den Ansatz von Rio 1992 dem Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung entsprechen. Nachhaltig sind Regionalpläne, die „die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringen“ (§ 1 Abs. 2 ROG).

Bei den Festlegungen zum Rohstoffabbau sind deshalb die ökologischen Funktionen im Sinne einer Ressourcenschonung so zu berücksichtigen, dass mit einem möglichst geringen Freiflächenverbrauch bei möglichst großer Rohstoffausbeute die raumverträglichsten Bereiche ausgewiesen werden.

Der Landesentwicklungsplan 2002 (LEP Kap. 5.2) verpflichtet die Regionalverbände, als rechtliche Instrumente zur Sicherung von Rohstoffen sog. Abbaugebiete und Sicherungsgebiete in der Form von Vorranggebieten als rechtsverbindliche Ziele der Raumordnung im Maßstab 1 : 50 000 auszuweisen.

In den Abbaugebieten hat der Rohstoffabbau Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Nutzungen (z.B. bauliche Nutzungen, naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, großräumige Aufforstungen). In den Sicherungsgebieten sind die Nutzungen unzulässig, die einem späteren Rohstoffabbau entgegenstehen.

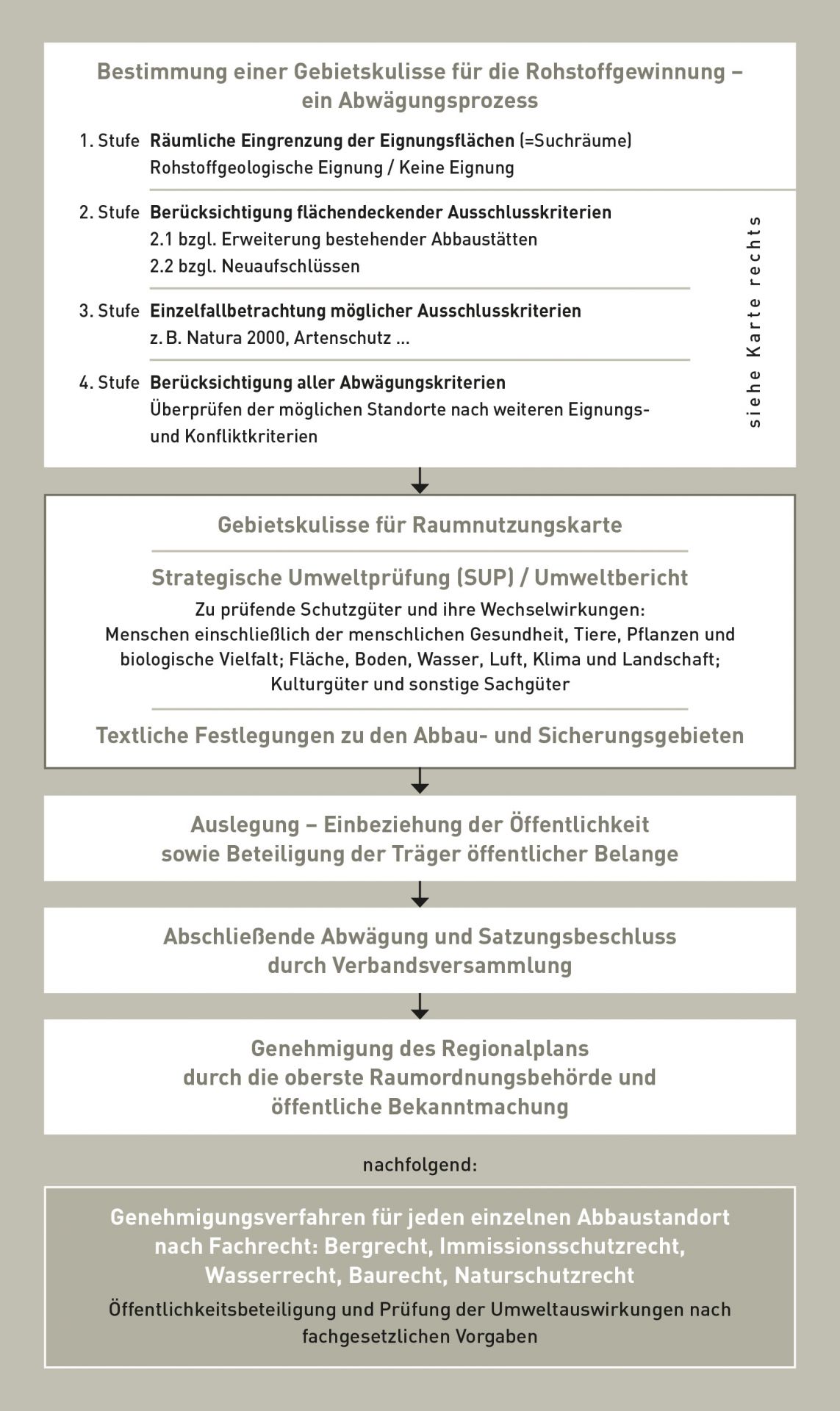

Deren Erarbeitung gliedert sich in zwei Schritte: Planentwurf (1) und Rechtsverfahren (2) nach § 12 Landesplanungsgesetz.

(1) Ausgangspunkt der Planung ist der Bedarf für eine verbrauchernahe Versorgung auf Grundlage einer Nachfrageprognose und den Informationen über die regionseigenen Lagerstätten durch die vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB am Regierungspräsidium Freiburg) herausgegebene Karte der Mineralischen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000.

Als Planungszeitraum können die Regionalverbände für die Abbaugebiete 15 bis rund 20 Jahre und für die Sicherungsgebiete bis zu rund 25 Jahre eigenständig festlegen. Für diese Periode besitzen die Unternehmen Investitionssicherheit und die anderen Raumnutzer Rechtssicherheit.

Der hieraus folgende Bedarf wird in der Regel durch eine lineare Fortschreibung der bisherigen durchschnittlichen Abbauraten der Gewinnungsstellen ermittelt. Zum Rohstoffbedarf einer Region können gemäß des Rohstoffsicherungskonzepts des Landes Baden-Württemberg Stufe 2 (RSK 2) aus dem Jahre 2004 pauschal Zuschläge für die Berücksichtigung regionaler Besonderheiten gemacht werden.

Auf der Basis der vom LGRB zur Verfügung gestellten Informationen wird die Gesamtfläche einer Region auf die Rohstoffgeologischen Eignungsflächen eingegrenzt. Weitere Eingrenzung erfolgt aufgrund der Vorgaben des LEP „Tiefenausbeute vor Flächenerweiterung vor Neuaufschluss“

- durch prioritäre Prüfung des Umfeldes bestehender Abbauflächen und Betriebsstätten,

- im geltenden Regionalplan festgelegter Sicherungsgebiete,

- Interessensgebiete von Abbauunternehmen,

- Vorschläge des LGRB oder des Regionalverbandes.

Auf den als Abbau- und Sicherungsgebieten ausgewiesenen Flächen muss Rohstoffabbau, vorbehaltlich der detailgenaueren Prüfung im fachplanerischen Zulassungsverfahren (z.B. wasserrechtliche Planfeststellung beim Nassabbau von Kies) innerhalb des Planungszeitraums rechtlich möglich sein.

Deshalb ist die gesamte rohstoffgeologische Flächenkulisse anhand rechtlich zwingender Ausschlusskriterien (z.B. Naturschutzgebiete, Wasserschutzgebiete Zone I & II) weiter einzugrenzen. Flächen, bei denen Verbotstatbestände lediglich im Einzelfall einer Umsetzung entgegenstehen können (z.B. FFH-Gebiete, Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete Zone III A & B), bedürfen einer gemeinsamen fachlichen Einschätzung mit den Fachbehörden und sind je nach ihrem fachlichen Gewicht in die abschließende Abwägung aller planerisch ermittelten Flächen einzustellen.

Wesentliche Grundlage hierfür ist auch der nach § 9 ROG zu erstellende Umweltbericht. Er beschreibt und bewertet für alle relevanten Flächen die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen insb. auf den Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, auf sämtliche Umwelt- und Kulturgüter sowie deren jeweilige Wechselwirkungen (Ökosystem).

Die abschließende rechtssichere Endabwägung (§ 7 Abs. 2 ROG) und Feststellung des Regionalplans als Satzung mit den raumverträglichsten Bereichen erfolgt von der Verbandsversammlung des jeweiligen Regionalverbands, nachdem das

(2) Rechtsverfahren nach § 12 LplG durchgeführt wurde.

Der Planentwurf samt Begründung und Umweltbericht ist den in § 12 Abs. 2 LplG aufgezählten Institutionen (z.B. Gemeinden, Fachbehörden, anerkannten Naturschutzvereinen) zuzuleiten. Daneben ist nach § 12 Abs. 3 LplG die Öffentlichkeit durch schriftliche und digitale Auslegung mit der Möglichkeit einzubeziehen, hierzu Stellung nehmen zu können. Sämtliche Stellungnahmen sind zu prüfen und in der Endabwägung durch die Verbandsversammlung zu berücksichtigen. Ob und wie sich die Verbandsversammlung mit den jeweiligen Stellungnahmen inhaltlich auseinandergesetzt hat, ist den Absendern mitzuteilen (§ 12 Abs. 4 LplG).

Rechtsverbindlich wird der Regionalplan nach öffentlicher Bekanntmachung der vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg als oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde erteilten Genehmigung.

Vereinfachtes Ablaufschema eines Regionalplanverfahrens

Die mittel- und langfristige Sicherung der für die Gewinnung von Kiesen, Sanden und Festgestein geeigneten Bereiche gegenüber anderen Nutzungsansprüchen ist eine zentrale Aufgabe der Regionalplanung. Die Regionalverbände sind verpflichtet, Gebiete für den Abbau und zur Sicherung oberflächennaher Rohstoffe im Regionalplan festzulegen. Alle Festlegungen müssen dabei einer nachhaltigen Raumentwicklung entsprechen.

Die Erarbeitung eines Regionalplans als Rechtsnorm setzt sich aus dem Planentwurf und dem Rechtsverfahren zusammen.

Der Abbau von Gesteinsrohstoffen in Waldgebieten berührt eine Anzahl von verschiedenen Interessen, hauptsächlich die Interessen der Forstwirtschaft, aber auch die des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Boden- und Grundwasserschutzes und der Erholung.

Eingriffe in Waldflächen durch Rohstoffabbau sind auch künftig in bestimmtem Umfang unvermeidbar, da die Steine- und Erden-Industrie durch die Lagerstätten standortgebunden ist. Beim Abbau unter Wald sind Flächen betroffen, die über einen langen Zeitraum gewachsene Lebensgemeinschaften beinhalten und somit über empfindliche und nur langsam regenerierbare Strukturen verfügen. Die Eingriffe sind meist vorübergehend. Sie müssen minimiert und weitestgehend ausgeglichen werden. Durch gute geomorphologische Wiedereingliederung, fachgerechte Rekultivierungs- und Renaturierungsmaßnahmen können ehemalige Abbauflächen wieder einer forstlichen Folgenutzung zugeführt werden.

Bei der Wiederbewaldung verlangt das Landeswaldgesetz Baden-Württemberg vom Grundsatz her einen Wald „gleicher Art und Güte” (§11 LWaldG). Wenn die Empfehlungen dieser Veröffentlichung in der Praxis umgesetzt werden, wird man den Anforderungen des Gesetzes zukünftig noch besser gerecht werden.

Auf andere Möglichkeiten der Wiederherstellung, insbesondere auf die Neugestaltung von Lebensräumen mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft („Renaturierung”), kann im Rahmen dieser Schrift nur punktuell hingewiesen werden. Fragen übriger Umweltbereiche (zum Beispiel. Wasser-, Bodenschutz, Landschaftsbild) werden nur gestreift.

Im Folgenden werden Anregungen und Empfehlungen gegeben, wie Waldflächen nach dem Rohstoffabbau effektiv, erfolgreich und wirtschaftlich zum Nutzen aller Beteiligten wieder hergerichtet werden können. Die Empfehlungen sind dabei nicht pauschal anzuwenden, sondern müssen individuell geprüft und für den konkreten Einzelfall angepasst werden.

Der größte Feind einer erfolgreichen forstlichen Rekultivierung ist Zeitdruck. Solche Rekultivierungsmaßnahmen waren in der Vergangenheit häufig unbefriedigend. Die im Genehmigungsverfahren zugrunde gelegten Rekultivierungsverfahren sind stetig auf ihre Realisierung zu überprüfen und die Maßnahmen gegebenenfalls an die geänderte Ausgangssituation anzupassen.

Die praktischen Forschungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg (FVA) und der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) lieferten die wissenschaftlichen Grundlagen und Eckdaten für diese Broschüre. Sie gibt den derzeitigen Wissensstand wieder.

Aufgabe der Broschüre ist es, Abbauunternehmern, Planungsbüros und beteiligten Fachverwaltungen konkrete Planungs- und Durchführungshilfen und -hinweise zu geben. Dabei stehen folgende Einzelziele im Vordergrund:

- Die Wiederherstellung von Standorten mit möglichst gleichem Potential wie vor dem Eingriff („Wald gleicher Art und Güte”).

- Angemessene Berücksichtigung der Anforderungen des Arten-, Biotop- und Bodenschutzes bei Abbau und Rekultivierung.

- Landschaftsgerechte Wiedereingliederung, gegebenenfalls unter Zufuhr von Bodenmaterial.

- Die Wiederherstellung der Bodenfunktionen.

- Darstellung der relevanten planungs- und fachgesetzlichen Rahmenbedingungen und damit minimierte Planungskosten durch realisierbare und vollständige Vorgaben.

- Erhöhung der Planungs- und Rechtssicherheit im Genehmigungsverfahren.

- Eingriffsminimierung durch zeitnahe Abstimmung von Abbau- und Rekultivierungsabschnitten.

- Darstellung fachgerechter Rekultivierungstechniken (Stand der Technik).

- Vereinfachte, wirtschaftliche und kalkulierbare Rekultivierungsmaßnahmen.

- Auflistung praktischer Erfahrungen zur Optimierung des Einzelfalls.

- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Abbauunternehmen, Forstverwaltung und Fachgutachtern.

Forstliche Rekultivierung

Planung, Rohstoffgewinnung, Rekultivierung, Wiederbewaldung

In diesem Buch werden die Planung des Rohstoffabbaus, die optimale technische Rekultivierung und die naturnahe und standortgerechte Wiederbewaldung behandelt. Obwohl schwerpunktmäßig Kiesgruben betrachtet werden, ist das Buch auch für die forstliche Rekultivierung von Steinbrüchen geeignet.

2011, 95 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen, Tabellen und Grafiken.

ISBN 978-3-923107-59-9, 24,90 Euro (inkl. 7% USt) zzgl. Verpackung und Versand

Der Band kann bezogen werden über die

Steine und Erden Service Gesellschaft SES GmbH, Gerhard-Koch-Str. 2, 73760 Ostfildern,

Tel. 0711 32732-100, Fax 0711 32732-127, ses@SteineErdenService.de

Weitere Informationen: LGRBwissen

LGRBwissen ist ein frei verfügbares geowissenschaftliches Portal für Baden-Württemberg, das vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) als unabhängiger Behörde betrieben wird und allen Interessierten als fachübergreifendes Karten- und Erläuterungswerk zur Verfügung steht. Neben den Themen Bodenkunde, Geologie, Hydrogeologie, Geothermie, Ingenieurgeologie und Geotourismus sind auch Informationen über die Rohstoffe des Landes anschaulich aufbereitet und dargestellt.